DJ Mehdi – Made in France, documentaire de Thibaut de Longeville

Six épisodes disponibles sur arte.tv

Prince de la Zik

C’était peut-être ça le fameux bug de l’an 2000. Soirée du 11 mars, aux Victoires de la musique : Michel Drucker et Jean-Luc Delarue, peu rompus à l’exercice d’introduire des groupes de rap, annoncent l’arrivée sur scène du groupe de rap 113, déjà couronné d’un double disque d’or pour son premier album sorti six mois plus tôt. Changement de plan, un beat aux sonorités orientales démarre, une vieille Peugeot 504 fait irruption dans le champ avec à son bord trois jeunes, deux Noirs et un Arabe, dont les tenues vestimentaires tranchent quelque peu avec le côté guindé de ce genre de cérémonie. Aléa du direct, Mokobé peine à s’extraire du véhicule, ce qui n’empêche nullement Rim’K et AP d’attaquer le premier couplet de Tonton du bled : « 504 break chargée, allez, montez les neveux !… » On imagine la sidération d’une partie de l’audience composée des stars et des producteurs du showbiz, comme d’une partie des millions de téléspectateurs.

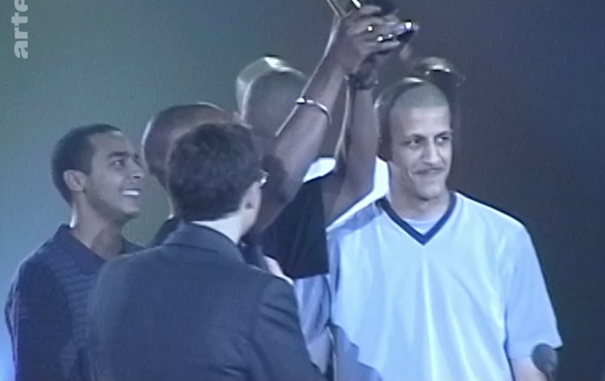

Effet de sidération redoublé à l’annonce de la victoire de 113 comme « Révélation de l’année » au nez et à la barbe d’artistes de variété, après une première victoire pour le meilleur album de l’année dans la catégorie « rap, reggae ou groove ». Pour la remise de cette deuxième récompense, on aperçoit sur scène, derrière les trois rappeurs du groupe, un jeune gars à la bouille d’ange : DJ Mehdi. Il est l’homme de l’ombre de cet album, Princes de la ville, au succès retentissant. Il en est le principal producteur et le beatmaker.1 Il est le sujet d’un documentaire en six parties disponible sur le site d’Arte.

Plus de vingt ans après cette soirée aux Victoires de la musique, le sentiment de consécration transparaît toujours aussi fortement dans les interviews des protagonistes. Sentiment de revanche également, pas seulement dû aux origines sociales prolétaires des membres du 113, issus du même quartier de Vitry-sur-Seine, mais aussi sans doute à l’image médiatique du rap en France en cette fin de décennie 1990. Après une période d’intérêt timide mais néanmoins poli pour ce style musical qui déferle depuis les États-Unis, symbolisée par l’existence de deux émissions télé, H.I.P. H.O.P. en 1984 puis Rapline de 1990 à 1993, une partie de la société française, par la voix de politiciens, de journalistes, de chroniqueurs de droite et d’extrême droite prend en grippe le rap, jusqu’à intenter des procès pour les paroles de certains morceaux, démarche pas si fréquente vis-à-vis d’expressions artistiques. Jugé trop violent, trop grossier, trop anti-flic, en fait trop à l’image des « classes laborieuses, classes dangereuses » dont il est majoritairement issu, le rap est frappé du sceau de musique des délinquants ou musique des émeutiers et de ce fait ghettoïsé. L’attitude de boycott des médias mainstream ne freine pourtant pas l’ascension du rap français.

Bien sûr, DJ Mehdi, gamin de Colombes passionné de musique qui bricolait seul dans sa chambre son premier sampler et livrait dès l’adolescence ses premières prod’ à Kery James, n’est pas responsable à lui seul du changement de regard sur le hip-hop et des progrès fulgurants qui l’ont hissé aujourd’hui au rang de musique reconnue. Mais sa contribution n’est pas anecdotique non plus : par son génie de la composition, ses influences funk et soul, son penchant pour accélérer le tempo du rap jusqu’à l’amener à 110 ou 120 bpm (battements par minute), ce qui le rapproche des musiques électroniques, il accouche de sons moins sombres, plus joyeux, plus festifs, en résumé plus fédérateurs que dans le reste de la scène rap française de l’époque. Les textes du 113 collent à merveille à son style : sans commettre le contre-sens de les présenter comme les œuvres de gentils garçons du rap français qu’ils ne sont pas, leurs chansons laissent une place aux joies, à la dignité et à l’humour des habitants des grands ensembles, une vision plus véridique, en somme, de « la banlieue ».

Producteur consacré, au sommet du rap français, DJ Mehdi part vers d’autres horizons musicaux, obsédé qu’il est de ne pas se répéter et produire deux fois les mêmes œuvres. Son choix de se tourner vers la musique électronique est peu compris à l’époque parmi beaucoup de fans de rap. Mehdi est volontiers accusé de délaisser les quartiers populaires pour aller faire danser la jeunesse blanche favorisée en boîte de nuit. Ironie de l’histoire, après s’être élancé d’Allemagne, c’était pourtant dans les clubs noirs de Détroit et de la côte est américaine que la techno avait pris de l’essor dans les années 1980 : une musique de machines faite pour s’affranchir du bruit et des cadences d’autres machines et rêver d’un royaume sans oppression sociale ou raciale.

DJ Mehdi était loin d’avoir bouclé la boucle lorsqu’il est décédé à 34 ans, en 2011, dans un accident domestique. Les hommages qui avaient immédiatement suivi, venant des plus grands représentants du rap comme de la musique électro, américains comme français, ne laissent pas de doute sur la place qu’il occupait, artiste faiseur d’artistes qui a laissé son empreinte dans deux des grandes épopées musicales de son temps. Le documentaire d’Arte prend le temps de retracer ces épopées et de lui rendre les honneurs qui lui sont dus.

Franck Rouvier

1 La création de pistes musicales et rythmiques appelées Beats, un mode de production musicale.