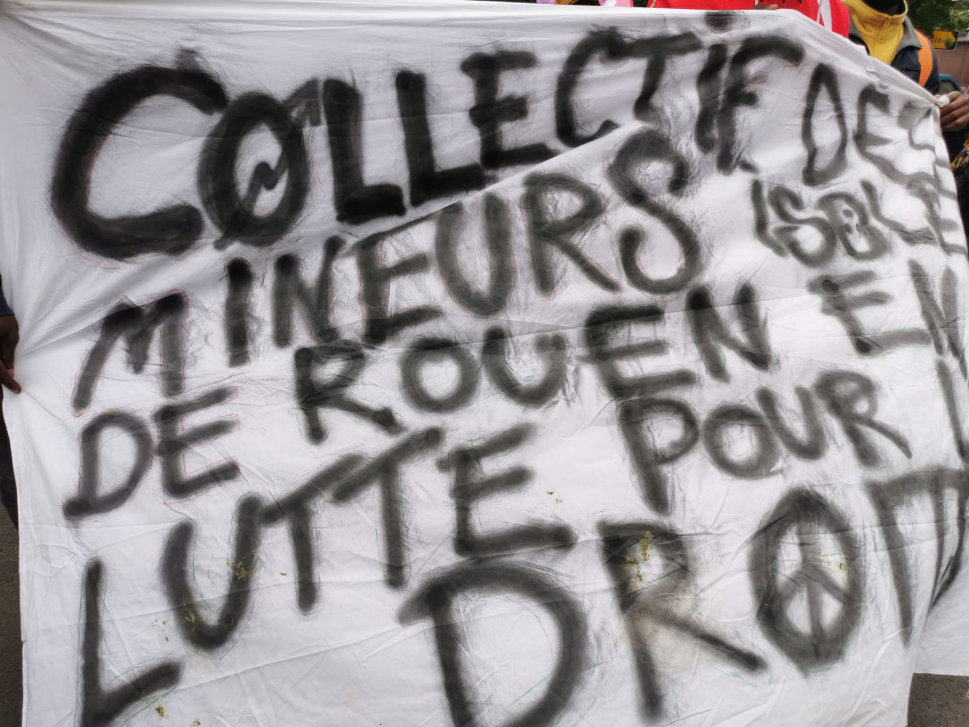

Cela fait un mois aujourd’hui que le collectif des jeunes mineurs et majeurs isolés de Rouen campe devant la préfecture pour faire entendre ses revendications. Voir notre article publié le 3 mai dernier.

Un des délégués du collectif a répondu aux questions de Révolutionnaires à cette occasion.

Est-ce que tu peux te présenter ?

Bonjour, j’ai 16 ans et je viens de la Guinée-Conakry. Je suis l’un des membres délégués du collectif des jeunes mineurs et majeurs isolés de Rouen.

Comment était ta vie en Guinée ?

Ah, à la base, je n’étais qu’un simple écolier en Guinée et j’aidais parfois ma mère qui revendait la nourriture. Et pendant les vacances, il y avait également un monsieur qui m’avait proposé de revendre des habits avec lui, des pantalons pour les femmes de seconde main. Et c’est dans ça que j’ai évolué jusqu’à ce que j’ai la chance de quitter la Guinée pour aller à Dubaï. […] En Guinée je me portais bien. C’est vrai qu’on vivait dans la pauvreté et tout, mais je n’avais pas de pression. Je ne dormais pas dehors et puis je mangeais à ma faim, disons comme ça.

Quelles sont les raisons de ton départ pour travailler à Dubaï et comment as-tu fait pour partir là-bas ?

Mon choix n’était pas forcément de partir à Dubaï. Mais par contre, vu la situation politique de mon pays, je me suis toujours posé la question : qu’est-ce que je vais devenir ? Parce que pour nous les jeunes, pratiquement, on n’a pas d’avenir en fait. On voit la manière dont l’État ne pense pas à la jeune génération pour lui proposer des possibilités de travailler. […] Il y a pas mal d’étudiants, nos grands-frères, qui ont fini leurs études, mais ne travaillent pas. Donc […] j’ai épargné une petite somme d’argent. Mais l’argent que j’avais ne pouvait pas me permettre de m’offrir un visa pour l’Europe, parce que ça coûte hyper cher. Le visa de Dubaï, c’est moins cher. Mais je ne pouvais pas aussi me permettre d’avoir un visa de travail, du coup j’ai opté pour le visa touristique, et quand je suis venu à Dubaï, je suis resté un mois à chercher du travail, jusqu’à ce que j’aie une opportunité. Ça n’a pas été facile parce que Dubaï c’est un pays anglophone et arabe, moi je ne parlais ni l’arabe, ni l’anglais. Du coup je me suis habitué, je me suis entraîné avec mon téléphone, et jusqu’à ce que j’ai la chance d’avoir un travail.

Et c’était quoi ton travail ?

Ce n’était pas un travail pour lequel il fallait de l’expérience, c’était juste manoeuvre. Et on me faisait faire du nettoyage aussi. Et là, mon salaire de base c’était à peu près 280 euros par mois. Ce n’était pas beaucoup, mais je me suis dit que c’était mieux que de rester sans travailler, parce que Dubaï n’est pas mon pays, si je reste sans avoir de revenu, je n’aurai rien à manger, il n’y a pas ma mère, il n’y a personne que je connais là-bas, je ne pourrais pas m’en sortir.

J’ai accepté un contrat de trois ans, on travaillait du lundi au samedi de 8 à 18 heures, une heure de pause. J’ai fait ce travail durant deux ans, je ne pouvais même pas épargner, même 50 euros à côté, parce que c’est moi qui me nourrissais. La société, juste ils nous ont hébergés dans une maison, dans une chambre où il y avait six matelas, des matelas superposés. Parfois ils nous faisaient travailler même pendant les dimanches, le jour de notre repos.

Parfois je me cachais pour aller dans une autre ville et faire aussi d’autres business […] jusqu’à ce que j’aie pu épargner encore une petite somme d’argent, pour quitter Dubaï pour venir en Russie.

On connaît souvent Dubaï comme la ville des ultra-riches, mais toi qu’est-ce que tu en as vu ?

[…] En fait les gens ont tendance à penser que Dubaï c’est la ville bling-bling, c’est archi faux, c’est juste parce que c’est ce qu’ils veulent nous montrer. Mais en réalité, si Dubaï est un beau pays, ce n’est pas un pays où les droits de l’homme sont respectés. Et aussi la manière dont les travailleurs sont traités ou les migrants, les personnes comme nous sont traitées… C’est tout à fait compliqué, parce qu’à la base, lorsque j’ai signé ce contrat la société m’a retiré mon passeport […], chose que le gouvernement a interdite mais la société ne le respecte pas. La plupart des sociétés à Dubaï retirent le passeport du travailleur.

Et du coup, si tu peux nous expliquer ton départ vers l’Europe ?

Le fait de choisir la Russie ça avait un rapport avec mon budget en fait, l’argent que j’avais épargné ne pouvait pas me permettre d’opter pour un pays comme la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, parce que le visa c’est plus cher. Je suis allé voir un agent, je lui ai dit que je voulais avoir un visa, il m’a proposé la Pologne ou la Russie. Et vu que mon titre de séjour pour Dubaï était près d’expirer, soit je renouvelais mon titre de séjour, soit je quittais le territoire. J’ai d’abord dit « non mais la Russie il y a la guerre là-bas, je ne peux pas accepter ». Mais quand j’ai regardé ma situation au niveau de mes papiers, j’ai dit « OK vas-y ». […] Il a déposé ma demande auprès de l’ambassade de la Russie, et, trois jours après, mon visa est sorti. Ce n’était pas cher, c’était quelque chose comme de 500 dollars, mais il m’en avait pris 1000. Lui aussi il avait profité pour prendre son bénéfice.

Lorsque j’ai eu mon visa, j’ai payé mon billet d’avion 2200 dirhams, équivalent à 500 euros. Du coup j’ai quitté Dubaï pour arriver à Moscou, à l’aéroport Venkovo. J’ai fait un jour là-bas, puis j’ai quitté Moscou en voiture. J’ai payé 400 dollars pour que la voiture me prenne à Moscou pour m’amener en Biélorussie dans la forêt. […] C’était le 11 avril 2024, la voiture nous a laissés dans la forêt près de la frontière de la Biélorussie à 6 heures du matin. On a marché, moi et mes amis, on était cinq. De 6 heures du matin jusqu’à 17 heures et puis on a vu la frontière de Biélorussie. Ça m’a fait peur et c’est le jour où le cauchemar commence. Je suis rentré dans la forêt, je n’avais même pas de biscuits dans mon sac, rien que quelques habits et mon ordinateur que j’avais payé à Dubaï en cash. Je mangeais la nourriture que mes amis avaient apportée. Lorsque leur nourriture a été finie, à ce moment on a vraiment commencé à se poser la question : est-ce qu’il ne faut pas faire demi-tour pour ne pas mourir dans la forêt ou est-ce qu’il faut continuer ?

Lorsqu’on a tenté de passer la frontière de Biélorussie, on s’est fait prendre au bout de cinq minutes parce qu’il y avait des signaux sur la frontière. Dès que tu touches, ça signale directement. Ils sont venus nous chercher avec les chiens. J’ai couru, fatigué, je suis tombé, je me suis relevé. Mon sac pesait lourd, j’ai enlevé mon sac, il y avait mon ordinateur dedans, je l’ai jeté. Et puis je me suis remis à courir jusqu’à ce que je tombe encore. Je ne pouvais plus et puis je me suis rendu. Et lorsque je me suis rendu, j’étais couché par terre, ma main sur ma tête comme ça. Et lorsque les militaires sont venus, la première chose qu’ils ont faite, c’est qu’ils m’ont donné un coup de pied sur ma tête et sur mes côtes ici. « Où est ton ami ? » ils criaient. « Où sont vos amis ? » Ils continuaient à me frapper jusqu’à ce que je me sois évanoui. En faisant semblant pour qu’ils arrêtent de me frapper en fait. Mais ils continuaient toujours. […] Ils ont réussi à prendre trois d’entre nous. Les deux autres ont réussi à s’enfuir. Et puis […] ils nous ont retiré nos téléphones, ils les ont scannés, du coup ils pouvaient les localiser partout où on passait. Ils nous ont demandé de nous s’éloigner du plus vite possible de la frontière de Biélorussie, sans quoi, s’ils nous reprenaient à nouveau, ils allaient nous tuer. Ils nous ont dit ça, c’était à minuit, on a commencé à remarcher, il faisait hyper froid dans la forêt. On a marché jusqu’à 3 heures du matin […], et puis on ne voyait plus la route en fait. […] C’est là où on s’est posé à terre, dans la forêt, sous la pluie et tout, jusqu’à 6 heures du matin. On a pris 3 heures de sommeil, après on s’est levé pour marcher encore. Jusqu’à 10 heures du matin, c’est là où on a vu la frontière de la Pologne. On s’est posé là-bas, on a parlé avec ceux qui faisaient aussi du business pour faire passer les gens en Pologne. En fait, on m’avait vendu du rêve en me disant que ça allait être facile, mais là on m’a expliqué que pour passer, c’est 1500 dollars. Moi, tout ce que j’avais sur moi, c’était quelque chose comme 400 dollars. Je me suis dit, « je vais mourir ici ».

Je suis resté deux semaines dans la forêt, et j’ai sympathisé avec des Syriens. Il y avait également un camp d’Éthiopiens, des Soudanais, des Afghans. Donc moi, j’étais dans le camp des Syriens. J’ai sympathisé avec eux, vu que j’ai passé un peu de temps à Dubaï, je ne parle pas bien l’arabe, mais quelques mots. Du coup, ils m’ont aimé et on était ensemble. Ce qu’ils mangeaient, ils le partageaient. Durant les deux semaines que j’ai passées là-bas, l’eau qu’on buvait avait la même couleur que le jus de pomme de terre. Je suis rentré dans la forêt, je vous l’ai dit, le 11 avril, et je suis ressorti le 26 avril par le biais du passeur des Syriens.

Arrivés devant la frontière, ils ont ouvert la frontière avec les crics de voitures. En Pologne, il y a deux barrières, la première barrière mesure six mètres de haut, et la deuxième barrière, c’est les grillages qui retiennent souvent les habits, des barbelés. Il faut filer comme ça à deux mètres de hauteur. Pour traverser ça, tu enlèves ta chemise, la pose sur le barbelé, et tu passes par-dessus pour sauter et descendre.

Lorsque je suis rentré en Pologne, c’était un soir, on était dix et on s’est séparé, cinq sont partis à gauche, cinq sont partis à droite. Les cinq qui sont partis à droite, au bout de quelques minutes, ils se sont fait arrêter. Et puis les militaires les frappaient en tenant des micros, pour que nous, le reste, on entende ce qu’ils leur font subir. Si vous vous rendez, ils vont vous frapper à mort. D’abord ils commencent à casser vos téléphones, casser l’endroit où vous mettez votre carte SIM, et puis ils vous frappent et vous font retourner en arrière de nouveau. Parmi nous cinq, il y avait un jeune Syrien qui avait de l’expérience, qui avait déjà tenté à plusieurs reprises, et puis il nous a demandé « tout le monde se couche à terre, pas de bruit, pas un mot ». On était rentrés, c’était à environ 19 heures. De 19 heures à 6 heures du matin, on s’est couché par terre, comme ça, sur l’abdomen en fait. Même si tu as envie d’uriner, tu urines sur toi, tu ne te lèves pas, tu ne fais pas de bruit, tu ne parles pas. J’ai tenu le choc, j’ai tremblé, en fait je ne sentais plus mes pieds, même le jour on ne parlait pas.

Et à 6 heures du matin, on a commencé à marcher. Il y avait des drones qui passaient au-dessus de nos têtes, mais on a réussi à dépasser tout ça. Et également, quand des intrus entrent dans leur territoire, la première des choses qu’ils font, ils tirent en haut avec des fusils pour vous faire peur. Du coup, on a réussi à échapper à tout ça, on a marché jusqu’à 16 heures, jusqu’à ce qu’on arrive dans un petit village en Pologne, à dix kilomètres de la frontière. C’est là qu’une association est venue à notre secours. Lorsqu’ils sont venus, ils nous ont fait signer des papiers pour dire : « Du moment où nous sommes là à vos côtés, si les militaires viennent, si vous ne signez pas ça, ils ont le droit de vous faire retourner, mais si vous avez signé ça, c’est nous qui prendrons les relais et ils ne pourront plus maintenant vous faire retourner. » Ils nous ont donné de la nourriture, des vêtements, ils nous ont fait manger. Ils nous ont donné des powerbanks pour charger nos téléphones et des cartes SIM pour qu’on puisse appeler nos familles pour leur faire un signe de vie. Et je me sentais au paradis ce jour-là.

Du coup j’étais le seul Guinéen parmi les Syriens et moi j’étais seul. […] Ils ont commencé à parler, « vous venez de quel pays ? », j’ai dit mon pays. Et les autres ont dit qu’ils étaient Syriens. Ils m’ont dit : « Ça va être compliqué pour toi parce que toi dans ton pays, il n’y a pas la guerre. » Ils sont partis accompagner les quatre Syriens dans le camp de réfugiés. Ils m’ont dit qu’ils allaient revenir. Je suis resté là-bas de 17 heures à une heure du matin. J’étais seul dans la forêt. J’ai commencé à trembler. J’ai vu un feu rouge qui venait vers moi, c’était deux dames qui sont revenues à mon secours. Elles m’ont dit : « On t’a dit qu’on allait revenir donc on est là. On n’envoie jamais les migrants chez nous. Mais vu que tu es seul, on va t’envoyer chez nous. Mais il va falloir que tu organises ton départ dans trois jours. » Je suis resté là-bas trois jours.

Ils m’ont bien traité, ils m’ont même donné quelques nourritures de mon pays, de l’Afrique, que moi-même j’ai cuisiné et après on a mangé ensemble, […] tous ensemble. Et puis ils m’ont transporté vers à Varsovie et là je voulais coûte et coûte quitter, être loin de la Pologne en fait. Parce que j’avais toujours l’impression que le cauchemar n’était pas fini, ils peuvent toujours me rattraper. Je suis resté avec eux deux semaines, après ils m’ont pris dans leur voiture de Varsovie jusqu’à Berlin. Arrivés à Berlin, ils m’ont hébergé encore trois jours. Et puis j’ai appelé un ami qui est en Allemagne, à côté de Dortmund. Il est venu me chercher trois jours après. Lorsqu’il est venu me chercher, je suis parti à Bochum (près de Dortmund), Et j’ai fait ma demande d’asile là-bas, deux semaines après. Et lorsque j’ai raconté mon histoire, j’ai été évalué une heure trente minutes. La dame, elle m’a dit : « Tu mens. » Elle m’a catégoriquement dit : « Ce que tu viens de dire, tu mens. » J’étais choqué, j’ai dit « mais tu n’étais pas là, c’est moi qui ai vécu tout ça ». Et ils ont même voulu me donner un âge qui n’est pas le mien, juste après mon évaluation.

J’avais déclaré que j’étais mineur, mais du coup ils m’ont dit : « Non, tu n’es pas mineur, tu ne peux pas avoir subi tout ça. » Ce n’est pas par choix que je suis venu par cette route. En fait, il y a quelqu’un qui m’a vraiment fait croire que ça allait être facile […] ça n’allait même pas être comme ça. Quand je suis venu, j’ai commencé, je ne pouvais plus reculer. Parce que je n’avais pas de soutien, je n’avais personne qui allait venir m’aider après. C’était soit moi qui me battais ou soit je périssais dans la forêt. Et là, j’ai quitté l’Allemagne. Je me suis dit « bon, je vais venir en France ». Vu que déjà je parle un peu français, je me suis dit que l’intégration serait facile au niveau de la langue. C’est ainsi que je suis venu en France.

Lorsque je suis venu à Rouen, ils m’ont dit : « Pour faire ta demande, il va falloir d’abord que tu fasses des empreintes. » J’ai dit : « Mais pourquoi je vais faire mes empreintes, je ne veux pas. » J’ai quitté Rouen pour partir à Nice […] car c’est un ami qui m’a dit : « Viens à Nice, il n’y a pas d’empreintes. » J’ai dit « OK, je viens ». Lorsque je suis arrivé là-bas, j’ai demandé aux policiers où on fait la demande. À ce moment, j’avais mon acte de naissance dans mon téléphone. Je leur ai montré ça. Lorsque j’ai fait l’évaluation à Nice avec les associations, eux également m’ont dit : « Non, ton histoire n’est pas vraie du tout. » Lorsqu’ils m’ont donné des papiers pour faire le recours, je n’ai pas engagé mon recours parce que je n’étais pas content. Je me suis dit : « Non, je ne peux pas rester ici non plus aussi. » Je me suis dit : « C’est mieux même que je retourne à Rouen. » C’était le 24 juillet 2024.

À Rouen non plus je ne connaissais personne. Mais j’ai décidé de ne plus marcher et de continuer ma procédure, je suis resté. J’ai fait mes démarches.

Que s’est-il passé alors ?

Je n’ai pas été reconnu mineur et maintenant je suis en appel. Lorsque j’ai fait les tests osseux, ils m’ont donné 37 ans (!). Et puis j’ai contesté parce que ce n’est pas mon âge. J’ai fait venir mes documents qui prouvent réellement que je suis mineur. Et là j’ai donné ça à mon avocat lors de mon appel. […] J’ai donné mes trois documents à mon avocat et il les a soumis. Parmi les trois documents, un vient de l’ambassade de la Guinée en France, le second vient de la Guinée par les autorités consulaires de mon État. Et le troisième, c’est ma carte scolaire 2020-2021, au moment où j’étais au collège. Donc ils ont dit qu’ils vont vérifier quand même. Et là ils ont décidé de reporter encore mon audience le 26 août. J’étais déçu parce que j’ai dû attendre cinq mois après ma première audience. Et mon appel n’a duré que cinq minutes pour être reporté encore quatre mois après.

Je dors à la rue, parfois je squatte. Et puis à un moment donné, j’étais hébergé par les associations. Mais lorsque le verdict est sorti et qu’il ne m’était pas favorable, les associations m’ont demandé que je parte ailleurs pour recommencer les procédures. Mais eux, ils ne pouvaient plus m’accompagner. Parce que pour faire le recours de l’appel, c’est long. J’ai dit : « Non, je suis fatigué de marcher, je ne peux pas marcher. Je préfère rester, me battre et faire en sorte que les choses marchent. » C’est dans ce sens que je suis resté à Rouen. Jusque-là, j’attends encore, j’attends.

Est-ce que tu peux nous dire, avec la lutte que vous êtes en train de mener, comment vous vous projetez et aussi faire un petit retour sur vos revendications ?

On a créé ce collectif au mois de novembre 2024. C’est au moment où, mes amis et moi, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il fallait prendre les choses en main. C’est-à-dire qu’au début, on était environ entre cinq et sept, qui étaient en procédure d’appel. Et vu que l’association qui s’était occupée de nous nous a dit qu’elle ne pouvait plus nous accompagner, on s’est posé la question « mais quelle est l’association qui va prendre le relais pour nous accompagner ? ». Et c’est comme ça qu’on a créé ce collectif. […] Et on est partis à Paris au mois de janvier 2025, pour aller rencontrer le collectif de Belleville. On s’est projeté sur ça, pour que nos minorités soient reconnues, il ne faut pas rester bras croisés, sans rien faire. On était un nombre de sept. Maintenant, nous sommes une trentaine de jeunes qui sont actifs. Et aujourd’hui, il y a une vingtaine de jeunes qui dorment dans les tentes ici. […] Du coup, moi, je pense que c’est d’abord un pas vers l’objectif qu’on s’est fixé en créant ce collectif. Et j’espère que le message qu’on essaie de passer, ça va toucher un maximum de personnes. Faire comprendre à l’opinion publique ce que les mineurs non accompagnés subissent sur le territoire français, en fait. L’État français cherche à invisibiliser nos situations et faire croire aux « bons Français » que tout va bien dans la vie des migrants, qu’ils profitent de l’État, qu’ils s’en sortent bien. C’est faux, parce que la réalité, elle est devant vous. Nous ne sommes pas des bandits ou des délinquants. Tout ce qu’on veut, c’est de pouvoir s’en sortir. Tout ça nous a motivés pour faire cette action. Ici, devant la préfecture.