Jusqu’au 6 juillet 2025, tarif plein : 16 euros, le billet inclut l’accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires en cours.

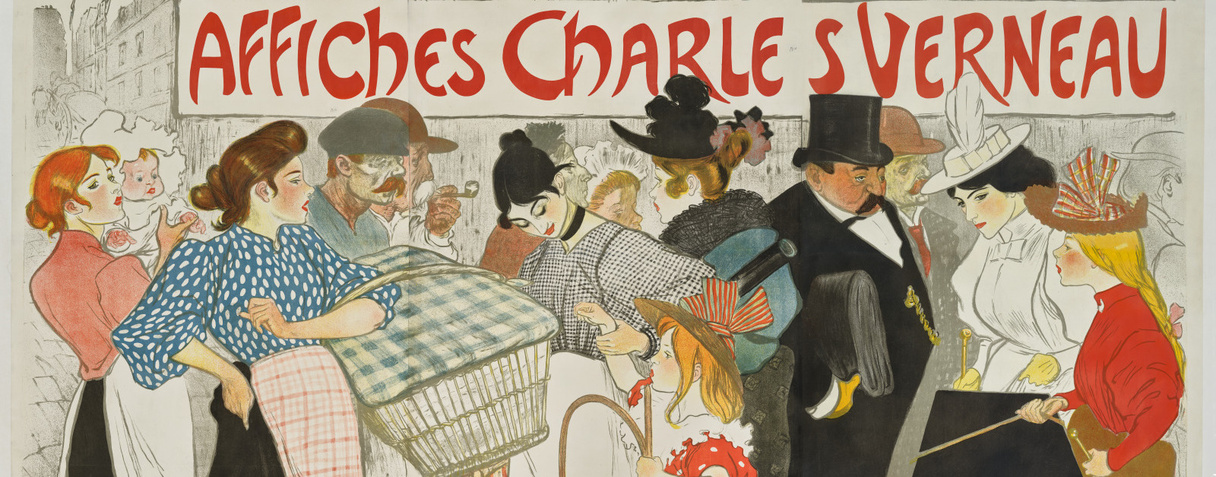

L’exposition L’art est dans la rue au musée d’Orsay à Paris plonge le visiteur dans l’essor spectaculaire de l’affiche illustrée à Paris durant la seconde moitié du XIXe siècle. Moyen de communication commerciale de masse, outil de propagande politique ou nouveau médium artistique ? L’affiche a-t-elle défiguré l’espace urbain ou l’a-t-elle transformé en musée à ciel ouvert ?

L’essor de l’affiche publicitaire au XIXe siècle

Les grands travaux haussmanniens de 1853 à 1870, sous le Second Empire, ont remodelé Paris, ouvrant de vastes boulevards propices à l’affichage publicitaire. Murs, palissades, kiosques et colonnes Morris deviennent des supports incontournables pour ces images colorées destinées à capter l’attention des passants. Mais, déjà à l’époque, cette prolifération d’images dans l’espace public suscite des critiques : elles « défigurent » la capitale. Les réformateurs haussmanniens, soucieux de l’ordre et de la propreté des nouveaux boulevards, voient les affiches comme une nuisance. En 1829, sous la Restauration et le roi Charles X, le préfet de police Mangin avait déjà publié une ordonnance concernant une réglementation stricte de l’affichage : « […] les afficheurs […] défigurent et dégradent les monuments […I il importe d’empêcher l’exposition publique de toute annonce qui peut porter atteinte à la décence ou à la tranquillité. »

Le monde de l’art aussi s’affronte sur la question, entre ceux qui considèrent l’affiche comme un art mineur qui défigure le paysage et sature l’espace de publicités vulgaires et ceux qui prônent un « art social » et la démocratisation de l’art, considérant l’affiche comme un art décoratif donnant vie à un Paris dont les murs sont semblables à ceux d’une prison.

C’est dans les années 1870, en plein développement industriel, que l’affiche connaît un véritable essor en France. Grâce aux progrès de la lithographie en couleur, les visuels deviennent plus attractifs. Avec l’industrialisation et le développement du commerce moderne, l’affiche devient un élément clé de la consommation de masse.

L’émergence des grands magasins et de la vente par correspondance stimule un marché publicitaire en plein essor. Des enseignes comme le Bon Marché et la Samaritaine inondent les rues d’affiches vantant leurs produits. Installés dans le nord-est parisien, ces « cathédrales de la consommation » ciblent les classes populaires en mettant en avant des offres de crédit destinées aux ouvriers.

Entre culture, propagande et stéréotypes

L’exposition met en lumière plusieurs aspects de cette transformation : l’évolution des techniques d’impression, les débats esthétiques suscités par l’affichage urbain, l’apparition du colleur d’affiches – figure pittoresque mais exerçant un métier risqué – et enfin, le rôle de l’affiche dans la diffusion ou « démocratisation » de la culture, du théâtre et de l’art. L’affiche ne se limite pas à la promotion de produits : elle accompagne aussi l’essor du tourisme, des loisirs et des innovations comme la bicyclette. Elle participe aux réflexions sur l’espace urbain, sur l’art et sur la propagande politique, tout en contribuant à façonner des représentations et des stéréotypes, notamment autour de la femme, souvent réduite à un objet de fascination ou de consommation.

Le rôle des artistes dans la popularisation de l’affiche

Des artistes comme Jules Chéret, considéré comme le père de l’affiche moderne, jouent un rôle déterminant dans son évolution. En 1858, Chéret réalise sa première affiche pour l’opérette Orphée aux enfers d’Offenbach, qui connaît un véritable succès. On retrouve aussi Henri de Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha – célèbre pour ses affiches de théâtre mettant en scène Sarah Bernhardt – ou encore les Nabis, qui explorent l’affiche comme un terrain d’expérimentation artistique.

L’affiche comme outil de communication politique

La loi du 29 juillet 1881, consacrant la liberté d’expression1, marque un tournant en permettant l’apparition d’affiches à caractère politique. Comme, en 1910, l’affiche du Syndicat national des chemins de fer affilié à la CGT : « Cheminots, syndiquez-vous », « Public, apprends que chaque semaine les accidents de travail tuent trois des nôtres et en blessent quinze ». Les anarchistes (notamment autour de revues comme La Guerre sociale, L’Assiette au beurre), et les nationalistes avec leurs affiches électorales à caractère antisémite, s’emparent de ce média pour diffuser leurs idées dans l’espace public.

Si l’exposition aborde cet aspect, elle le fait de manière relativement succincte. Cependant, on peut y découvrir des affiches liées à la Commune de Paris, une commande du syndicat des cheminots ou encore réalisées sous l’impulsion de journaux anarchistes, notamment grâce à l’artiste Jules Grandjouan. Directement commandé par l’Union des syndicats des travailleurs de la Seine, Grandjouan crée la première véritable affiche politique illustrée en 1908, consacrée à la charge des policiers contre les ouvriers en grève de Villeneuve-Saint-Georges. Reproduite dans la revue La Guerre sociale, avec la note : « C’est la première fois, à part quelques affiches de journaux, que les révolutionnaires se servent de cet admirable moyen qu’est l’affiche. Ce ne sera pas la dernière. »

Le développement de l’affichage marque ainsi une étape pionnière en intégrant l’art dans l’espace public. Près d’un siècle plus tard, l’art engagé sera repris avec brio et humour, entre pochoirs et sérigraphies, pendant le mouvement étudiant et la grève générale de Mai 68.

Nora Debs

1 La loi du 29 juillet 1881 encadre les publications (obligation de déclaration, directeur de publication responsable) et instaure une responsabilité pénale en cas d’abus (diffamation, incitation à la haine). Elle réglemente aussi l’affichage public, mais favorise paradoxalement l’essor de l’affichage en France, car elle supprime l’autorisation préalable pour afficher dans l’espace public.