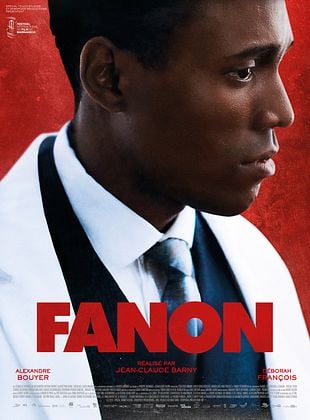

Fanon, film de Jean-Claude Barny

À l’heure de tensions franco-algériennes, la sortie de ce brûlot sur la colonisation de l’Algérie tombe à pic. Le boycott des salles dont il fait l’objet n’est donc guère étonnant, quoique regrettable. Programmé la première semaine dans seulement soixante-dix salles (contre le triple ou le quadruple pour des comédies sorties le même jour), il trouve pourtant un public, au point que trente-sept nouvelles salles ont décidé de le programmer la deuxième semaine. Certaines salles, notamment parisiennes, justifient leur choix par la piètre qualité du film. L’argument est un peu facile : depuis quand un film nul, qui trouve pourtant un public, ne passe-t-il pas au cinéma ?

Si ce film n’est pas sans défauts, il a toutefois le mérite de mettre à l’honneur une figure anticolonialiste importante, le Martiniquais Franz Fanon, et de dénoncer sans fard la violence de la colonisation française en Algérie. L’intrigue du film commence en 1953 alors que Fanon arrive en Algérie avec sa femme pour devenir chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida. Contre l’avis de l’administration, il va y bouleverser les pratiques médicales et approfondir ses thèses sur l’aliénation des colonisés comme des colons. Promouvant la sociothérapie et la liberté de circulation des malades algériens et français dans l’hôpital, dénonçant les pseudo-théories racistes de l’administration et de l’armée françaises, qu’il subit lui-même, il gagne rapidement la confiance des traducteurs algériens qui l’assistent. Ce faisant, il se rapproche d’un militant du FLN qui lui ouvre les portes de l’organisation clandestine, menée dans la région par Abane Ramdane, un nationaliste qui devient l’ami de Fanon. Si les pratiques clandestines sont traitées avec quelque légèreté, les luttes pour le pouvoir au sein du FLN dès les années cinquante sont cependant bien montrées (à défaut des massacres perpétrés par le FLN sur le MNA, son concurrent). En outre, bien que le film ne soit épargné ni par le didactisme, ni par l’anachronisme (concernant l’OAS, une organisation d’extrême droite pour la défense de l’Algérie française créée en 1961, et pourtant présente sur les murs), il met l’accent sur les exactions de l’armée française, les traumatismes créés sur les colonisés, mais aussi sur les tortionnaires qui doivent obéir aux ordres. La violence coloniale ne peut qu’engendrer la violence des opprimés, laquelle n’a rien de naturel contrairement aux théories de l’époque.

Les écrits de Fanon, en pleine élaboration, sont souvent cités à propos par le film. Quoique circonspect, par exemple sur les bourgeoisies nationales qui prennent en main les luttes anti-impérialistes et en sympathie avec les programmes les plus socialisants, le film montre aussi les compromissions politiques de sa période tunisienne. Désespéré face aux ambiguïtés de la gauche française, il s’est révélé dans les faits très suiviste vis-à-vis du FLN. Les trahisons des bourgeoisies nationales et les formes de néo-colonialisme à l’œuvre après les indépendances constituaient pourtant un des sujets de son livre testament, Les Damnés de la Terre, écrit en 1961, juste avant la mort de celui qui aura raté de peu l’indépendance de l’Algérie. « La bourgeoisie nationale va se complaire, sans complexes et en toute dignité, dans le rôle d’agent d’affaires de la bourgeoisie occidentale », écrivait-il par exemple. Dommage que le film n’ait pas plus insisté sur cette clairvoyance des derniers temps.

Barbara Kazan