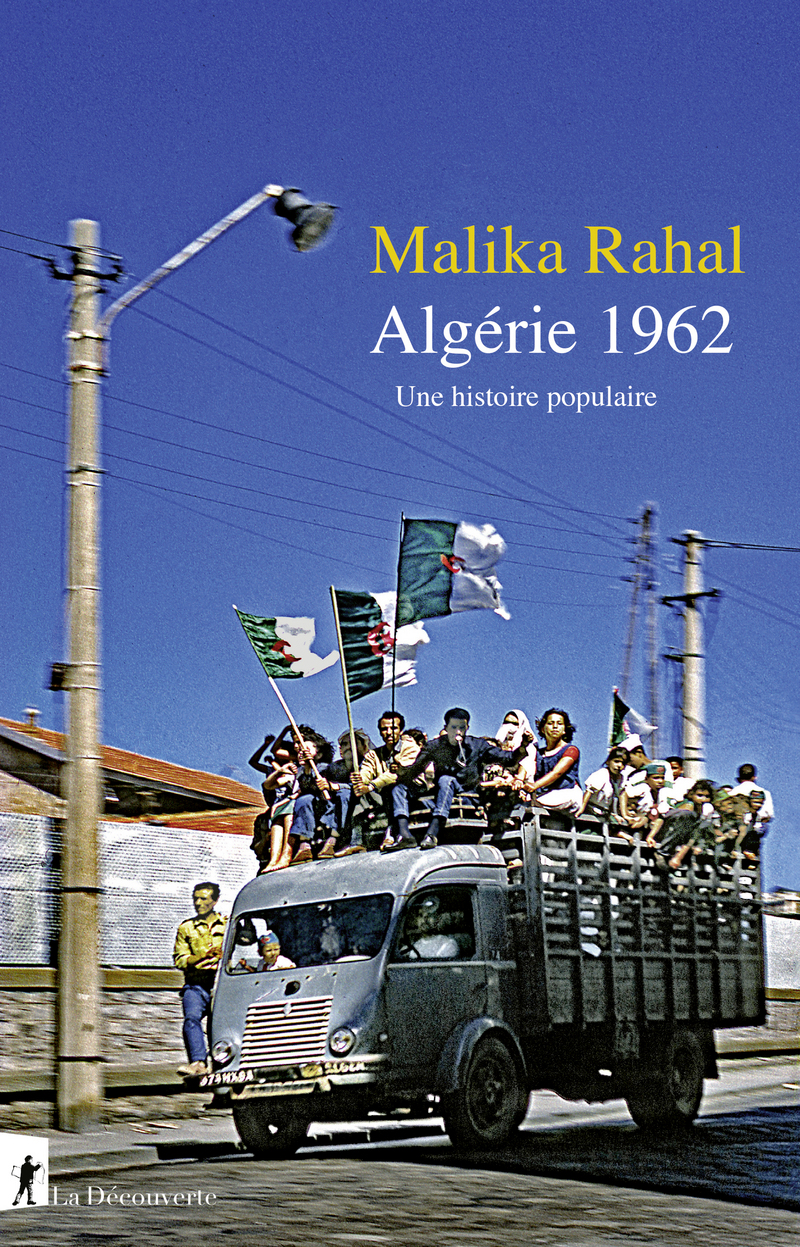

Algérie 1962 : une histoire populaire

Malika Rahal

La Découverte, 2022, 496 p., 25 €

Que se passe-t-il en Algérie en 1962 ? La transition entre la domination de l’État colonial et la naissance du nouvel État algérien est un moment de profond et rapide bouleversement social. L’historienne étudie comment ces bouleversements ont été vécus par les Algériens, au raz du terrain, notamment par les classes populaires urbaines, les femmes, les enfants, dans les campagnes. 1962 apparaît au fil des pages comme un moment où les masses opprimées ne peuvent plus vivre comme avant, un bouleversement des consciences individuelles et collectives.

Faire l’histoire de 1962, c’est décrire ces aspirations révolutionnaires, déterminées par des poussées sociales et politiques contradictoires. C’est aussi montrer les limites du nouveau pouvoir qui se forme, les tensions au sein de l’appareil du FLN et la façon dont le pouvoir est pris par Ben Bella avec le soutien de l’armée des frontières. Pour Malika Rahal, la dimension révolutionnaire de 1962 se caractérise par un « partage du temps » entre aspiration vers l’avenir (parfois très proche, très matériel : se nourrir, se loger, retrouver ses disparus) et convocation du passé (commémorations, rituels, mise en récit de la guerre héroïque, des martyrs). 1962 c’est une « effervescence » des masses exploitées dans leur histoire. C’est ce que cet ouvrage restitue avec finesse et précision, à partir d’archives et de témoignages inédits.

Malika Rahal porte par ailleurs, avec son collègue Fabrice Riceputi, le projet « 1000 autres » (1000autres.org). À l’opposé des discours méprisants et de déploration d’un passé colonial mythique – comme ceux de Retailleau en ce moment – il consiste à redonner un nom, un visage, une existence, aux disparus de la « bataille d’Alger » (1957). Une initiative d’autant plus importante alors que le journaliste Jean-Michel Aphatie vient d’être limogé de RTL pour avoir dénoncé les massacres commis par les armées coloniales en Algérie, les comparant avec « Oradour-sur-Glane ». Si, comme le rappelle récemment l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans Le Monde1, à propos de l’affaire Aphatie, la comparaison avec le nazisme doit être maniée avec précaution, l’histoire coloniale de l’Algérie demeure toutefois trop peu connue. C’est aussi pourquoi il faut lire l’ouvrage de Malika Rahal.

Sacha Crepini

1 Jean-Baptiste Fressoz, « Un débat sur la nature génocidaire du fait colonial existe parmi les historiens », 12 mars 2025